人形作家としての塚田詠春の紹介です。

◆写真をクリックすると大きい画像をご覧頂けます。◆

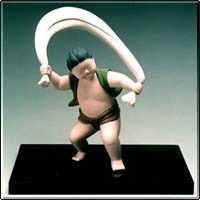

-風 神-

|

御所人形

江戸時代に発達した人形形態のひとつで三頭身の子供の裸身で 白い肌を特徴としています。 京都の御所や公卿達から大名等への贈り物の返礼として 使われたところから「御所人形」の名の由来があります。 「御所人形」の素材は、桐の木が用いられ木彫りの素地に 胡粉 を塗り重ね白い艶やかな肌に仕上げます。 私の場合は、木芯桐塑と呼ばれる桐の木を芯にして その上に桐塑を重ねて(桐粉と 生麩(しょうふ)糊を 混ぜたもので)作ります。 胡粉 牡蠣(かき)の貝殻を粉末にしたものを膠 (にかわ、動物や魚類の皮や骨から抽出した ゼラチン質の接着剤精製されたものは食品 として菓子などに使用されています。 粗製品が、膠とよばれるものです。 ) と混ぜ合わせて使用します。 胡粉には

生麩(しょうふ)糊 小麦粉に含まれるタンパク質を取りだした 生麩つまり焼き麩をつくった後の廃物のデンプンです。 東京では葛餅と気どって呼ばれ、きな粉をかけて食べるものが生麩糊の正体でもあるのです。 今日市販されている生麩糊は、乾燥させ粉末にしたもので その精製度により純白なものを銀生麩と呼びます。 優れた粘着性が有りながら必要以上にべたつかず 変質しにくい点からも桐型の型抜きの条件には かかせない材料です。 |